会社を辞めると出てくる問題が「健康保険の扱い」です。

「任意継続」か「国民健康保険」か

私のように会社を辞める方は、

- 健康保険任意継続制度を利用して会社の健康保険組合を「任意継続」する

- 「国民健康保険」に入る

- 家族の扶養に入る

という3つの選択肢があります。

3番目は難しいので…今回は「任意継続」か「国民健康保険」に入るかの二択となります。

健康保険任意継続制度で「任意継続」

任意継続の健康保険料については、月々支払っていたの健康保険料の約2倍かかります。これまで会社と折半で払っていた保険料のうちの会社負担分も自己負担となるからです。

月々の健康保険料は給与明細書の「控除明細枠」に健康保険料が記載されているので、任意継続の際はその2倍の金額がおおよその健康保険料(月々)ととらえてよいかと思います。

また、任意継続の際は「加入期間が最長2年間」という点と「資格喪失日から20日以内の申請」となる点に注意が必要です。

ちなみに、私の所属していた会社の場合は2.3倍(金額は上限あり)ということでした。健康保険組合により負担や上限が違うので、勤務先に確認する必要があります。

「国民健康保険」に入る

国民健康保険の保険料については計算がやや複雑です。また、保険料は住んでいる市区町村、加入者数および加入者の年齢により変わってきます。

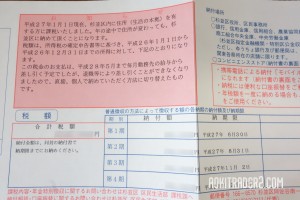

国民健康保険料の内訳

保険料は[医療分][後期高齢者支援金分(以下、支援金分)][介護分]の合計額となります。

[医療分]とは…国民健康保険の医療費などにあてられる保険料です。

[支援金分]とは…後期高齢者医療制度にあてられる保険料です。

[介護分]とは…介護保険制度にあてられる保険料です。(40才から64歳までの方のみかかります。65歳以上の方は気ご保険料として国保の保険料とは別に介護保険課からお知らせします)引用元:国保のてびき2014 P.31

国民健康保険料には3種類の健康保険料があるということですね。私の場合は30歳のため、「医療分」と「支援金分」が該当します。

国民健康保険料の計算

[医療分][支援金分][介護分]は、それぞれ[所得割額][均等割額]に分かれています。

[所得割額]とは…所得から算出する賦課標準額(※)に応じてご負担いただく保険料です。

[均等割額]とは…所得に関係なく加入者全員にご負担いただく保険料です。※賦課標準額=「前年の総所得金額等」-「基礎控除額(33万円)」

引用元:国保のてびき2014 P.31

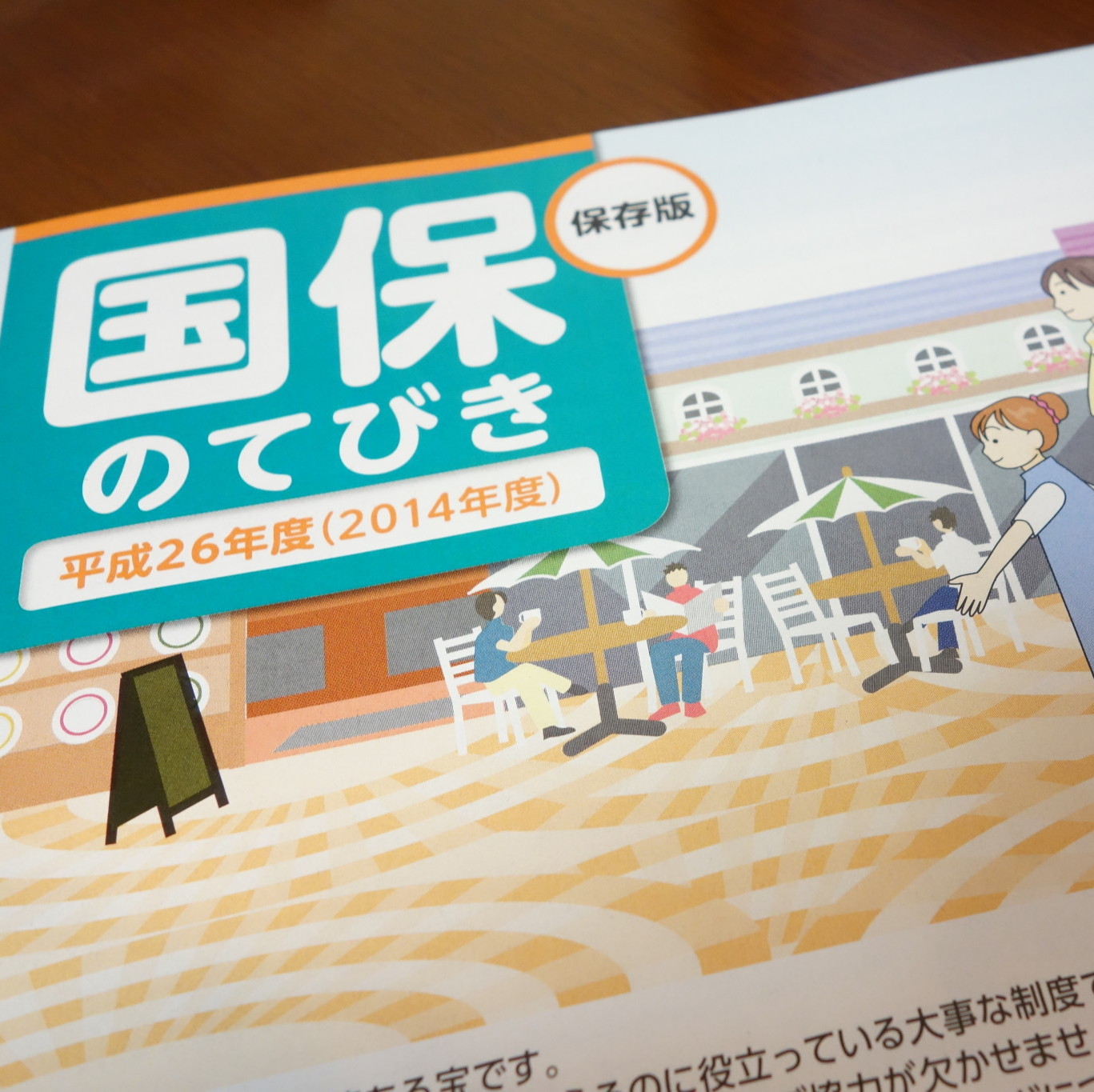

所得金額

賦課標準額は、直近の「給与所得の源泉徴収票」に記載されている「給与所得控除後の金額」から基礎控除額33万円をひいた金額です。確定申告者の場合は確定申告書の所得合計から基礎控除額33万円をひいた金額が賦課標準額です。賦課標準額に対し「医療分、支援金分、介護分」それぞれの料率(市区町村により異なる)を掛けて計算します。

均等割額

「医療分、支援金分、介護分」それぞれの均等割額は市区町村の窓口で確認出来ます。

簡易計算はこちらのサイトが便利です

お住まいの市区町村を選択後、源泉徴収票の年収等を入力するだけで簡易計算が出来て便利です。なお、正確な金額は市区町村の国保年金課で確認出来ます。

市区町村により所得割額の料率と均等割額が全然ちがう…

なお、所得割額の料率と均等割額は住んでいる市区町村により大きく異なります。参考ですが、私aokitraderが現在住んでいる東京都杉並区と、以前住んでいた東京都多摩市を比較すると、その違いは歴然です(多摩市の方が年間約12万円安い)。

参考リンク:平成27年度の国民健康保険料の簡易計算方法(東京都杉並区ウェブサイト)

参考リンク:国民健康保険税の支払方法(東京都多摩市ウェブサイト)

会社都合退職だと軽減措置もあります

また、会社都合で解雇された場合等は軽減措置(給与所得を3/10とみなす)もあります。

私は「国民健康保険」に加入しました

私は、国民健康保険に加入することにしました。

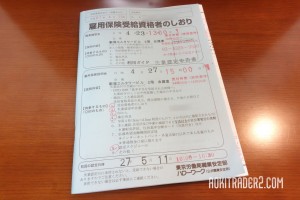

国民健康保険の申請窓口・必要な物

国民健康保険の加入は各市区町村の国保年金課の窓口で申請します。

申請に必要な物は

- 社会保険の「資格喪失証明書」 または 「退職証明書」

- 本人確認書類(運転免許証・パスポート)

の2種類です。

つい先程、区役所の窓口で住所と名前を記入、約5分程で「国民健康保険被保険者証」を入手しました。

なお、納付金額の通知は6月頃に郵送されてくるとのことです。

とりあえず、これで無保険状態からも解放され、ひと安心です…。

コメント